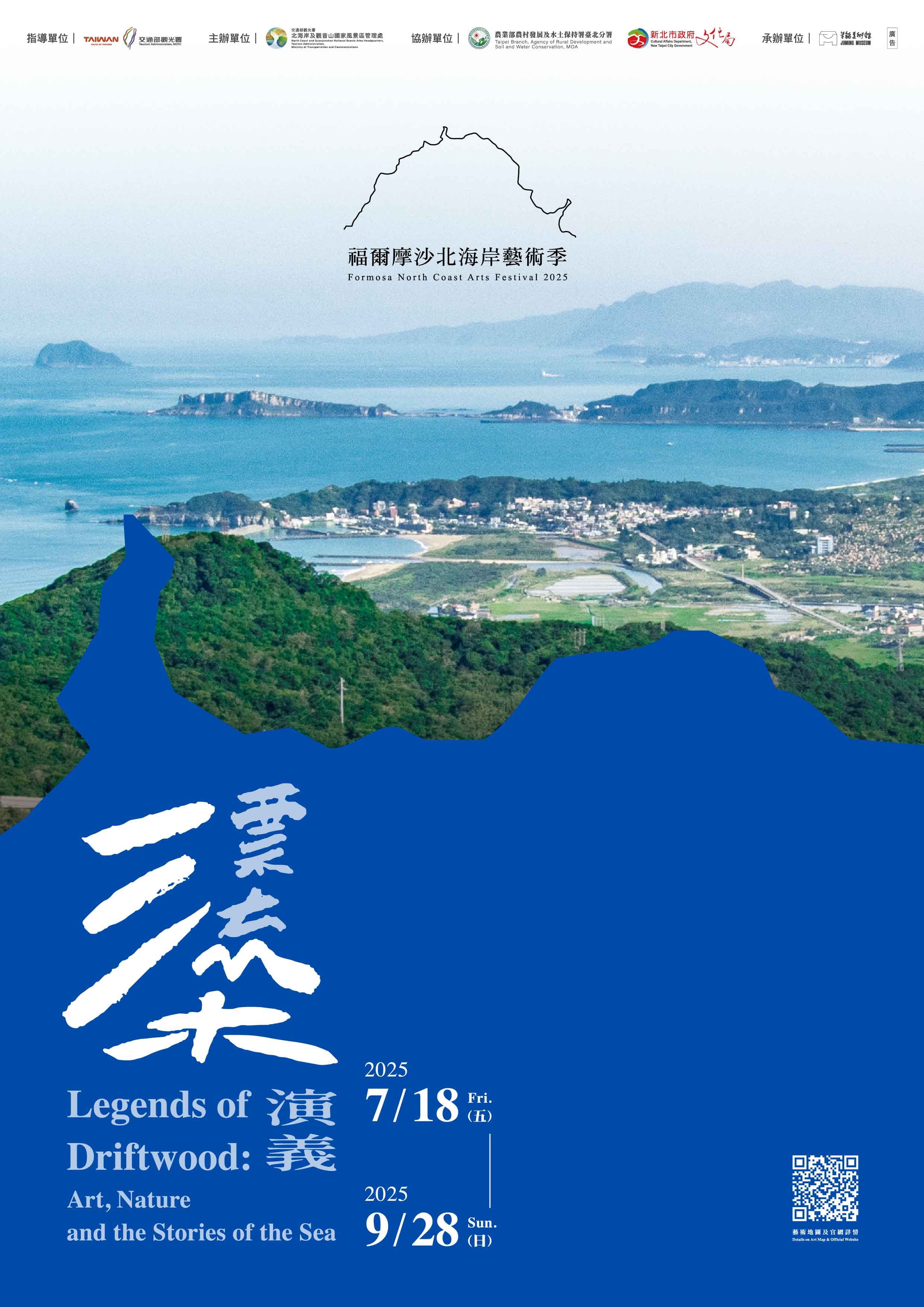

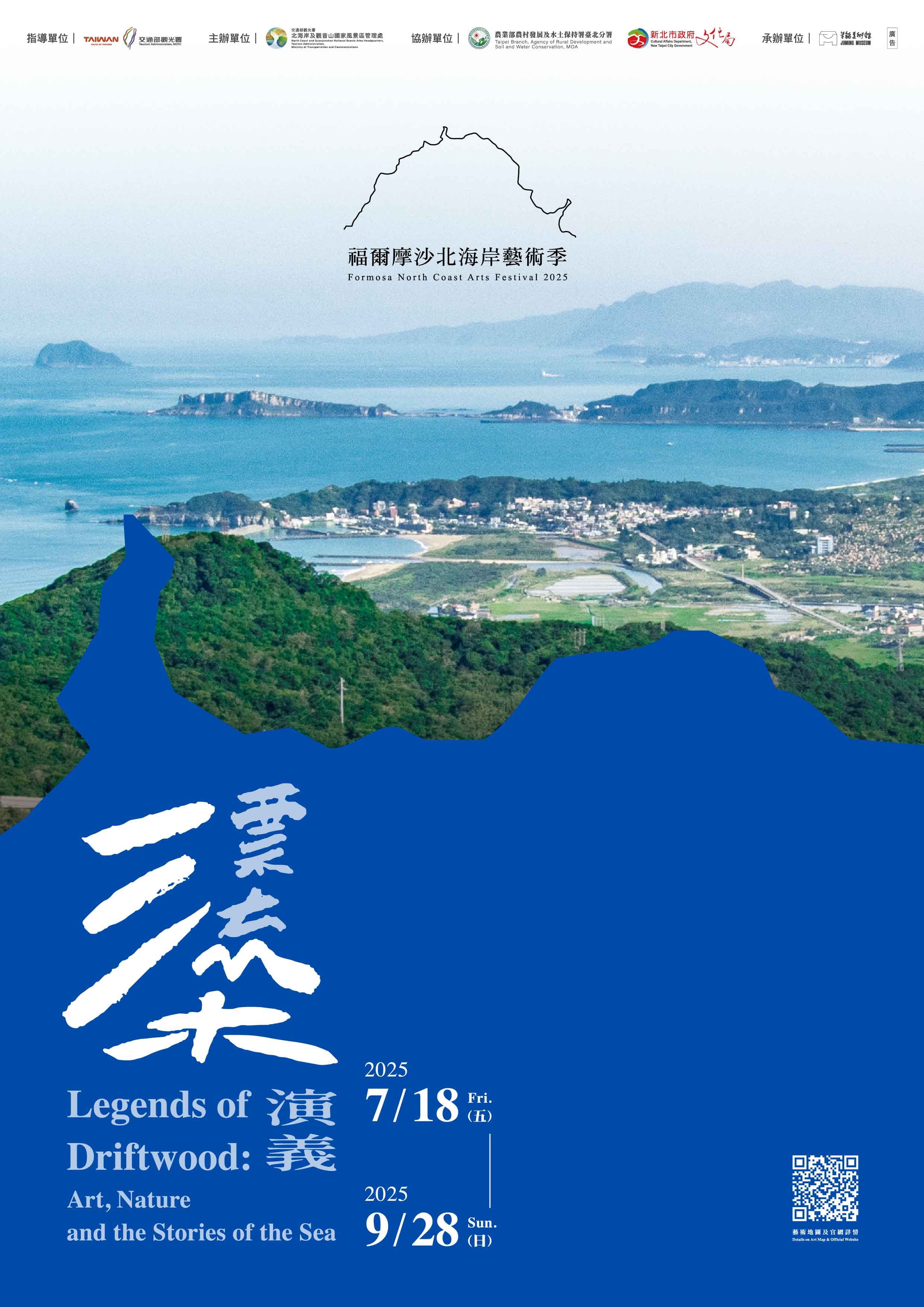

漂流木主要來自臺灣的山林,象徵著山林的受傷,常於地震和風災後沿著河流入海,並與來自世界各地的海洋廢棄物交織,再堆積在臺灣沿海。

「什麼才能代表臺灣?」是很常被問起的問題,而我認為,什麼都是,也什麼都不是,就是臺灣最美的樣子。臺灣人面對災害、人禍的韌性,與面對不同文化、族群的包容性,都是我們最珍貴的寶藏;而同樣的感受,能從漂流木和海廢交織所呈現出的材質語彙中體現到。

此作品以剖面的方式處理木材,並將海廢重新再利用,並與漂流木結合,製作成一塊塊花樣獨具的新面材。這樣的呈現形式,一方面是有別於傳統上保留漂流木外型的創作方式,試圖用不同的角度切入,來呈現材質背後所延伸的思考;而另一方面也是廢棄物的再利用。